引言:随着广播电视发射台成为广电基础设施核心,如何高效、智能地保障信号安全与服务质量成为行业痛点。本文以广播电视发射台为例,分析当前运维与信号监测的主要难题,解读基于多级管理的智慧信号监测系统的实现路径,展望智慧运维在提升行业数字化转型与安全播出中的实践价值。

一、现状挑战:广播电视发射台信号安全面临哪些突出难点?

当前广播电视发射台在信号安全和服务质量保障方面存在哪些关键问题?

1. 人工值守压力大:传统信号监控方法依赖24小时轮班,导致运维人员劳动强度高且人为错误风险大;

2. 异常响应不及时:多设备、异构协议并存导致故障发现、定位与处置延误,易造成停播事故或信号波动;

3. 设备兼容与扩展难:不同厂商设备通信协议不统一,单台系统“各自为阵”,信息孤岛效应明显,制约智能运维和统一管理;

4. 数字化管理欠缺:发射台数据采集、储存和综合分析薄弱,设备资产管理、历史运行数据难以利用于科学决策;

5. 内容及播出监管挑战:信号链路长、环节多,单靠人工难以实时检测违规内容或非法干扰。

国家以及行业对此有何政策与标准要求?

国家广电总局在《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》中,明确提出建设“智慧广电”基础设施,强化发射台站智能化管控能力,实现从“有人留守”到“无人值守”的现代化管理,并推行自动监测、智能预警等新型运维机制。多地也出台智能广播电视运维平台相关技术规范,要求统一基础数据接口与报警响应标准。

二、详解方案:智慧广电发射台智能管理系统如何破解难题?

基于多级管理的监控系统架构如何解决设备兼容与统一管理问题?

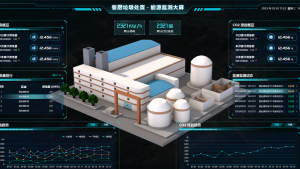

系统采用“多级分布、集中联动”架构,设立一级(台站)、二级(区域)、三级(省/全国)监控中心。每一级均配备智能网关与管理软件,统一协议转换,实现不同品牌、通信协议的设备对接。所有设备运行参数、环境数据、安保信息实时采集上传,形成同一标准接口,有效消除“信息孤岛”,实现一体化数字管控。

怎样实现信号安全、实时监测与智能预警?

1. 自动监测:全台关键设备,如发射机、供配电、温湿度、UPS、电力与空调等,通过物联网接口自动采集运行数据,7×24小时无间断监控。

2. 智能分析与告警:系统具备智能分析算法,对功率、电压、温湿、烟感等多项指标进行趋势建模与异常识别。检测到故障/临界状态后,依照事件级别自动触发声光、短信、语音等多通道告警,并远程联动故障定位与处理预案。

3. 统一运维调度:平台支持远程运维管理,设备参数维护、固件升级、应急播控等可一键下发,支持多级权限分工,有效应对台站分散、覆盖广的特性。

系统如何助力数据分析、科学决策和资产管理?

1. 历史数据归档与回溯:平台对所有采集数据长期存储,支持趋势回溯、关联查询和分级授权,便于追溯故障、排查责任;

2. 数据可视化分析:集成多维度报表、热力图、告警统计等,支持管理者查看整体运行状态与薄弱环节,指导预防性运维和节能减排策略;

3. 智能资产管理:设备生命周期、运维历史一键查询,支持设备采购、报废、升级全流程规范管理。

智能运维如何降低人工成本、提升服务质效?

平台将巡检、故障诊断、数据分析等传统人工任务自动化,极大缩减了现场人工投入。远程巡检上线后,值班员数量可下降50%以上,夜间和恶劣天气环境下也能保障信号稳定,有效降低误工、错判和事故率。智能告警和一键派单功能,使得故障响应时间大幅缩短,服务满意度提升显著。

三、应用价值与案例展望:智能监控平台落地成效如何?

系统如何适配不同规模、类型的发射站?实战成效如何?

系统设计高度模块化,既可部署于大中型主干发射台实现智能化升级,也能便捷扩展到中小站点、信号转播点和应急台站。曾在新疆、海南等地落地数十套工程,实现中心化远程管理、无人值守,大幅降低成本,单站年节省人工与维护费用数十万元。贵州、陕西等地案例显示,历史故障率下降超过60%,信号稳定性和播出合规显著增强,获得行业广泛认可。

未来智慧广电发射平台将有哪些技术演进与拓展?

随着行业面向“数字中国”目标全面升级,系统将持续融合5G、AI大数据、边缘计算等新技术,实现更智能的内容识别、链路安全监测和运维协同。统一的云端管理、“一省一网”多级联动以及跨区域应急广播等功能将不断落地,持续提高国家主流媒体传播能力与社会应急响应水平。

声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:sales@idmakers.cn删除,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系。