引言:在国家‘加快发展新质生产力’战略指引下,四川省制造业正迎来深刻变革。数字化转型与智能化改造已成为重塑产业生态的核心路径,不仅提升企业核心竞争力,还与科技创新、绿色发展和市场消费形成联动效应。通过这些举措,四川正构建起高效、可持续的制造业体系。本文聚焦制造业高质量发展领域,深入剖析四川省‘智改数转’行动计划、大规模设备更新、‘专精特新’企业培育及重点产业链政策,为企业提供政策导航图,帮助制造业主体把握机遇,实现从传统生产向智能绿色制造的跃迁。

四川省‘智改数转’行动计划

四川省‘智改数转’行动计划(2024-2027年)是落实国家新型工业化战略的关键举措,旨在推动制造业全链条数字化转型。计划覆盖所有规模以上工业企业,到2027年实现数字化转型全覆盖,打造300个省级以上标杆项目。具体而言,该计划聚焦企业诊断服务、标杆项目申报和服务商资源池建设,帮助企业克服‘不愿转、不敢转、不会转’的痛点。

企业申请数字化转型诊断服务

企业申请数字化转型诊断服务需具备基本条件:规模以上工业企业或‘专精特新’中小企业,主营业务收入不低于500万元,且数字化水平评估得分低于80分(满分100分)。诊断服务免费,由省级平台组织专业团队评估企业研发、生产、供应链等环节,提供个性化转型方案。时间节点为全年滚动申报,2025年重点受理期为1-3月和7-9月。整改要求包括制定3-6个月内可执行的转型路径,如引入工业互联网平台或AI应用,整改后需提交效果报告以申请后续支持。

标杆项目申报流程

标杆项目申报是计划的核心亮点。企业需达到智能制造能力成熟度二级以上(经第三方评估),并在电子信息、高端装备等重点行业有示范效应。申报流程:企业自主填报《四川省智改数转标杆项目申报表》,附上诊断报告、技术方案和财务证明,经市州经信部门初审后报省级平台。2025年申报窗口为4-6月,审核周期2个月。获批项目可获50-200万元专项资金支持,用于设备采购或软件开发。同时,入选企业纳入服务商资源池,享受优先对接融资和技术资源。企业应对照‘工业互联网标识解析’标准自我诊断,主动联系当地经信局或行业协会,规划从诊断到标杆的申报路径,以最大化政策红利。

这一计划的联动效应显著:数字化转型不仅提升生产效率20%以上,还与科技创新政策对接,推动关键技术攻关;同时融入绿色制造,降低能耗10%-15%。例如,成都某电子企业通过诊断服务引入5G+AI生产线,产线升级后市场份额提升15%,体现了政策对产业链强链的支撑。

大规模设备更新与工艺革新补贴

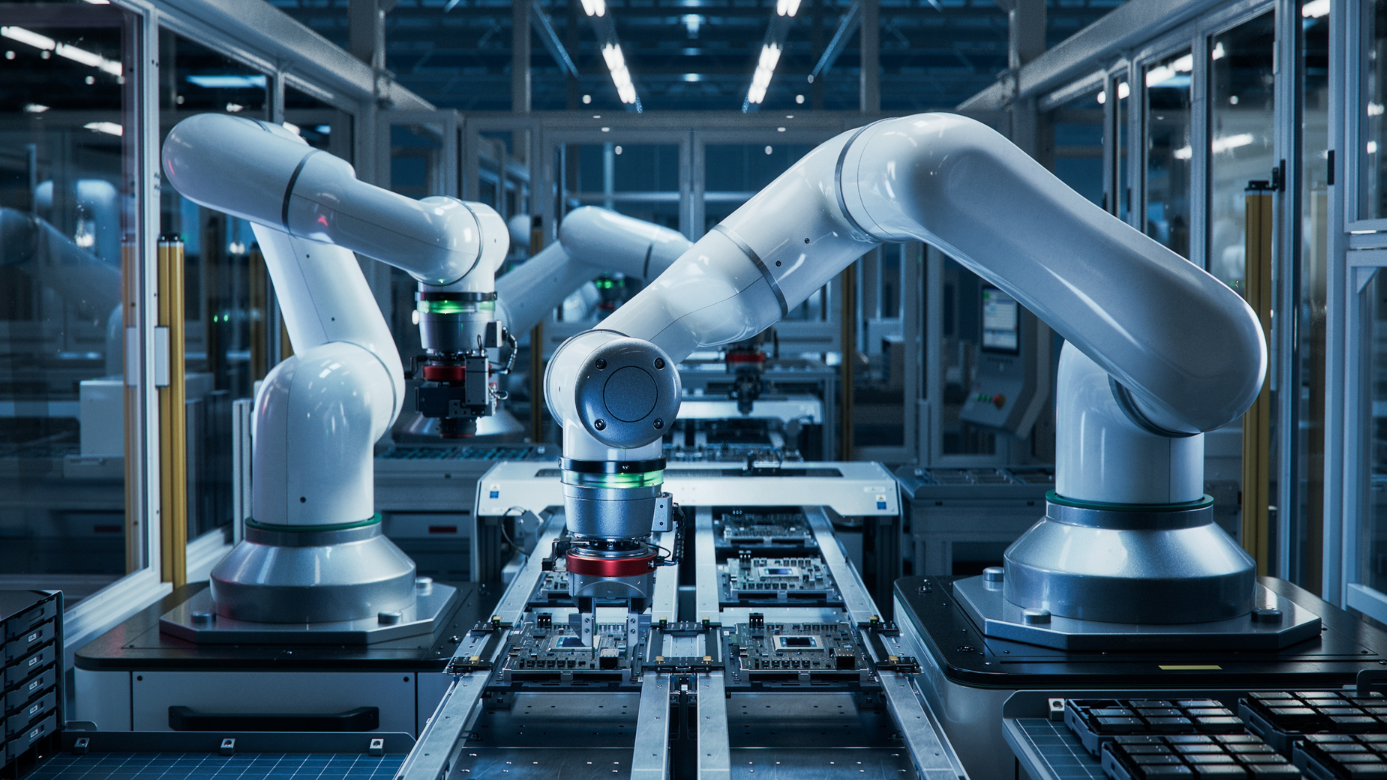

为响应国家大规模设备更新行动,四川省出台《四川省工业领域设备更新和改造实施方案》,聚焦制造业工艺革新与智能升级。补贴范围覆盖数控机床、工业机器人、自动化生产线等设备更新,以及工艺流程数字化改造项目。企业需满足条件:注册在四川、年主营业务收入超1000万元、无重大安全事故记录,且更新设备能效提升不低于15%。政策有效期至2027年,2025年重点支持高端装备和电子信息行业。

贷款贴息标准与申报流程

贷款贴息标准为实际贷款利息的50%,最高贴息额200万元/项目,贴息期限不超过3年。申报流程:企业签订设备采购合同后,向银行申请贷款(支持政策性银行如农发行),然后提交《设备更新补贴申请表》、合同复印件、能效审计报告至市州经信部门。省级审核后,资金于次季度拨付。整改要求强调设备安装后3个月内完成验收,验收不合格需退还补贴。

此政策推动智能制造升级的逻辑在于:设备更新不仅是硬件换代,更是数字化赋能的载体。通过贴息降低融资成本,企业可加速从传统机械向智能装备转型,预计全省设备投资拉动效应达千亿元。企业建议:对照‘智能制造能力成熟度模型’(L1-L5级)进行自评,优先选择纳入省级白名单的服务商,确保项目合规。譬如,绵阳某装备企业利用贴息更新CNC系统,工艺效率提升30%,并联动绿色低碳改造,获额外节能补贴,展示了政策的多维协同。

‘专精特新’企业梯度培育

‘专精特新’企业培育是四川省制造业高质量发展的关键抓手,按照市级、省级、国家级“小巨人”梯度推进。认定条件分层:市级需专注细分市场3年以上,市场占有率前20%,拥有2项以上发明专利;省级要求营收超5000万元,R&D投入占比5%以上,国家级“小巨人”则需行业领先、技术创新突出,主营产品国内市场占有率前10%。成长路径:从创新型中小企业起步,2-3年内升级市级,5年内冲击国家级。2025年申报时间为5月14日至6月5日,线上平台填报,无费用。

奖励政策与申报要求

奖励政策丰厚:新认定国家级“小巨人”获100万元一次性奖励,省级50万元,市级20-30万元;另享融资担保费减免、税收优惠(如R&D加计扣除175%)。复核企业需近2年营收增长率不低于5%(新申请严格执行)。申报需提交审计报告、专利证书、市场占有率证明,经‘双随机一公开’审核。造假者取消资格,禁申3年。

培育路径强调专业化、精细化、特色化、新颖化,企业应自我评估核心指标,如‘单项冠军’潜力。建议对接省级中小企业局,借助‘天府英才’工程引才,提升创新能力。四川已培育国家级“小巨人”超100家,如攀钢集团通过梯度培育,突破钒钛技术瓶颈,产业链价值提升显著。该政策与科技创新联动,鼓励‘揭榜挂帅’攻关,形成创新闭环。

重点产业链建圈强链

四川省聚焦电子信息、高端装备制造等优势产业链,实施‘建圈强链’行动,推动供应链补链、强链、稳链。政策支持包括链主企业数字化平台开放,补贴配套企业网络化改造资金50%-70%,最高300万元。条件:企业嵌入省级重点链条,数字化水平达标。2025年申报全年开放,重点项目于10月评审。

协同发展机制与补链政策

协同发展机制:鼓励电子信息链(如芯片、5G)与高端装备(如航空、轨道交通)融合,建设‘产业大脑’,共享数据标准。补链政策针对关键零部件,获批企业享进口关税减免和技术转移补贴。企业需提交产业链定位报告,经行业协会审核。

此政策强化宏观联动:与市场消费对接,支持‘四川造’出海;与绿色发展融合,推动低碳供应链。企业建议:评估产业链位置,主动参与省级平台对接,经信部门指导下规划强链路径。德阳高端装备链通过此政策,补齐数控系统短板,集群产值增长25%,彰显协同效应。

四川省制造业政策体系化、重创新、强链条、促绿色,构建起从转型到市场的闭环支持。制造业企业家,尤其是中小企业主,应将政策研究融入战略,启动自我诊断,抢抓2025申报窗口,共筑新质生产力高地。

声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:sales@idmakers.cn删除,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系。