引言:随着我国交通基础设施建设的快速发展,公路边坡的安全问题日益突出。公路边坡不仅是道路结构的重要组成部分,更是保障行车安全的关键环节。尤其在极端天气频发的背景下,滑坡、崩塌等地质灾害对公路运营构成了严重威胁。传统依靠人工巡检和二维观测手段的监测方式已难以满足现代高速发展的公路交通需求。因此,构建一套集高精度、实时性与智能化于一体的公路边坡监测系统,成为当前亟需解决的技术难题。本文将深入探讨公路边坡监测系统如何通过多源感知、边缘计算以及大数据分析等核心技术,实现智能预警,提升公路边坡安全管理水平。

公路边坡安全形势严峻,数字化转型势在必行

公路边坡面临的主要地质风险有哪些?

公路穿越区域复杂多样,边坡类型各异,常见的地质隐患包括滑坡、塌方、泥石流等。这些灾害通常由降雨引发地下水位升高、土体失稳或岩层受力失衡所致,具有突发性强、破坏力大的特点。例如,在南方降雨充沛地区,长期雨水渗透往往会削弱边坡内部摩擦角及粘聚力,一旦超过临界值,就可能诱发大规模滑移甚至垮塌事故。

数字化转型如何助力公路边坡安全管理升级?

为了有效应对上述地质风险,国家近年来出台多项政策推动公路工程信息化建设。如《公路边坡地质灾害智能监测技术规程》中明确提出,对于高风险路段应实施智能化监测,并建立自动预警机制。在此基础上,依托北斗/GNSS高精度定位、InSAR干涉测量等先进技术,结合传感器网络与云计算平台,构建起涵盖“空-天-地-深”多层级时空监测体系,从而显著增强了对边坡状态动态掌控能力。

当前公路边坡管理存在哪些痛点?

尽管目前已有多个省市开展了公路边坡智能监测试点,但整体推进仍受限于诸多挑战:

1. 人力成本高昂且效率低:传统采用布设简易仪器+定期巡查的方式,需大量现场人员介入,不仅支出费用高,且响应速度慢。

2. 数据孤岛现象严重:部分地区虽部署了分散式监测设备,但由于缺乏统一的数据采集与处理平台,导致信息零散不成系统,无法支撑高效决策。

3. 预警准确率有待提升:现有部分系统基于单一指标进行阈值报警,未能结合气象、地质等多项因子综合研判,易产生误报或漏报情况。

智能化改造的核心方向是什么?

推动公路边坡从被动防护向主动预防转变的关键在于构建以物联网为基础、AI为驱动的全面感知与自动预警系统。其核心功能包括:

– 高密度布设GNSS位移计、倾角计、雨量计等多种终端,实现全天候、全要素监测;

– 借助边缘计算单元快速处理传感器原始数据,减少延迟并增强本地识别能力;

– 结合多种机器学习模型建立智能预测算法,精准输出潜在风险的发展趋势;

– 可视化大屏展示监测点实时状态与历史曲线,便于管理人员远程掌控。

详解智能化边坡监测解决方案及其适配性分析

什么是“空-天-地-深”一体的立体化监测体系?

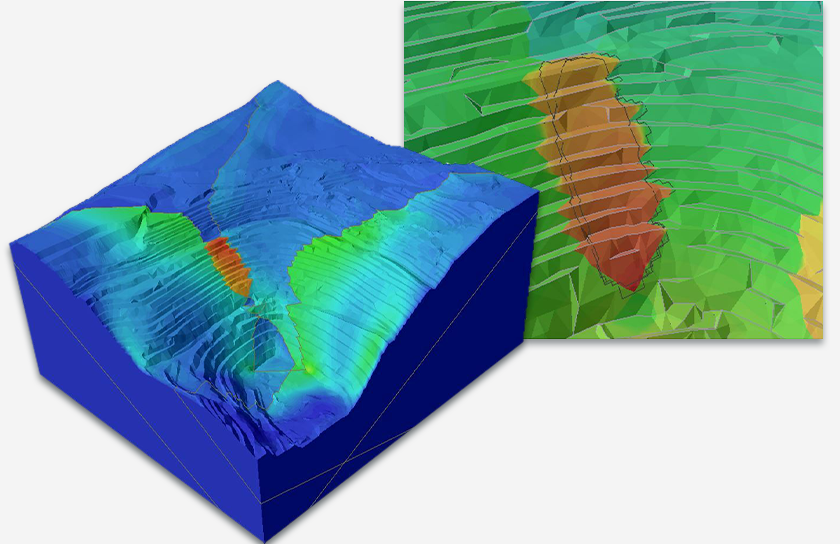

所谓“空-天-地-深”是指综合利用航空遥感、卫星雷达、地面传感以及地下探测等多元手段,对边坡进行全面立体覆盖。该架构的优势在于可灵活适配不同地域和地质条件下的监测需求。

以山东某高速公路高边坡项目为例,除了布设GNSS地表位移计与无线崩塌计外,还采用无人机航拍获取三维实景模型,并结合InSAR数据进行比对校正,最终形成了每5厘米一帧的边坡表面形变图谱,极大提升了对微米级异常位移的捕捉能力。

系统中的边缘计算模块起到了什么作用?

边缘计算模块作为连接前端感知设备与后端云平台的关键节点,承担着数据预处理、滤波与异常识别职责。尤其在某些野外桥梁或隧道环境恶劣的区域,借助具备本地存储与初步判断功能的智能采集装置,能在第一时间筛选出异常信号并主动上报,极大提高了预警反馈效率。据《中国公路学会标准:边坡智能监测技术规范(试行)》,此类延迟须控制在3秒以内。

AI预警模型是如何构建与训练的?

AI预警模型构建需融合多源异构数据,并经过大量真实灾害样本训练才能达到良好泛化效果。在实践中,通常采用XGBoost、LSTM神经网络等方法,针对历年发生过的典型地质灾害事件构建训练集,重点提取与形变速率、气温、降水、振动频率等有关特征参数。

以某省2022年建成的一个边坡预警模型为例,上线前后对比发现,预警正确率从70%提升至92%,误报率下降近40%,为应急管理赢得了宝贵时间。

是否能满足不同地区应用场景需求?

当前边坡智能监测系统已逐步形成模块化设计,可根据区域气候、地质条件与应急管理优先级灵活部署。

例如,在强降雨区域如贵州、广西等地,系统特别强化降雨诱导模型模块;而对于西部高原冻融交替强烈的高原公路,系统则加强温度变化与土层结构应力之间的耦合预测;在人口稠密的市政公路附近,还需引入视频识别与入侵检测功能以防非法挖掘行为。

系统如何保障长期稳定运行与运维成本可控?

针对边坡普遍地处偏远、自然气候恶劣的问题,系统设计采用了多重抗干扰策略,如IP68级防护外壳、宽温工作能力(-40℃—85℃),并内置太阳能供电模块以降低运维难度。

而在网络层面,支持卫星通讯与4G/5G双备份机制,当常规信道中断时仍能保证核心预警指令下发。此外,部分厂家还开发了一套远程健康诊断系统,通过对设备电量、通讯链路、数据完整性等关键维度周期性自检,及时提醒维护维修。

应用价值与展望

已有成功案例及其成效展示

近年来,多个国家级高速公路、大型水利工程已完成边坡智能监测系统部署与运营。

在G7京新高速新疆段,通过安装123个GNSS形变监测站及配套智能预警中心,自2021年投入使用以来成功预警边坡滑移事件16起,避免重大安全事故2次,五年累计节约人工巡检成本约600万元。

位於四川雅西高速地区的项目也值得一提。当地山势陡峭、岩体破碎,极易因裂隙扩展形成高速滑坡。通过部署裂缝计+锚索张拉力计组合监测系统,配合自主研发的时间序列异常判别算法,在两次强降雨中提前发出红色预警,并启动自动警铃广播与LED警示灯联动,有效引导过往车辆避让。

系统的推广前景和政策支持

2023年自然资源部下发了《关于进一步加强地质灾害防治工作的通知》,指出要加快推进“数智防灾”工程,要求凡列入重点地质灾害隐患点的任务均需实现高精度实时监测全覆盖。同时,《全国公路网规划(2022—2035)》中亦明确提出要全面推进智慧公路建设,公路边坡等关键结构物的安全监测体系建设被列为优先事项。

业内人士预测,未来五年内我国在道路、水利等领域的智能监测市场规模将达到千亿级别,年均增长率有望保持在15%以上。而各地政府已着手出台专项财政补贴计划,鼓励企业在低效益、偏远路段部署性价比更高的一体化解决方案。

展望未来的智能化发展方向

展望未来,公路边坡智能监测将从静态感知迈向动态预测、从单一指标报警升级为系统性风险评估。具体来说,预期将在以下几方面实现突破:

1. 融合仿真平台:基于数字孪生技术打造虚拟场景,模拟各类突变场景下边坡响应行为,增强辅助决策能力。

2. 全生命周期健康管理:打通设计-施工-运维全流程数据链,结合BIM模型、GIS系统形成统一管理视图,辅助全寿命期内科学治理。

3. 跨行业协同预警体系:整合气象、水利、电力等多源信息系统,实现地质灾害跨部门信息共享与联动防控。

一套强大的智能化公路边坡监测系统不仅能够大幅提升道路工程安全性,还将助力城市韧性建设和智慧交通发展进程。可以预见,在不远的将来,这套融合高科技与科学防控理念的系统将成为国道县域安全守护的新标配。

智能边坡监测预警系统

导航在高精度定位和时空智能领域的技术积累,为露天矿山、道路、水库等区域边坡安全监测提供”调查-设计-监测-防控”全链条解决方案。系统综合利用北斗卫星定位、InSAR干涉雷达、GNSS接收机、全方位地基合成孔径雷达、裂缝计、倾角计等多种传感监测技术,建立覆盖”空-天-地-深”的立体化监测体系,实时感知边坡体的形变、位移等异常状态,并通过智能分析算法自动识别边坡失稳预兆,提前预警地质灾害风险,确保矿山开采和工程建设安全。

声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:sales@idmakers.cn删除,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系。