引言:边坡,通常指自然或人工形成的具有一定高差和倾斜角度的地质斜面结构,其稳定性直接关系到人民生命财产安全和生态环境的稳定。在暴雨、地震、极端气候等外界因素影响下,边坡往往成为滑坡、泥石流等灾害的高发地带。近年来,诸如2010年某边坡滑坡事件(100人遇难、13亿元损失)等事件的发生,说明了传统人工监测方式难以在第一时间预判风险,预警滞后、响应迟缓已成为边坡安全管理的重大隐患。

在此背景下,智能化的边坡监测系统应运而生。它不仅集成了高精度GNSS、InSAR、裂缝计等传感器,还利用边缘计算、AI算法、三维可视化及远程通信技术,形成“空-天-地-深”一体化监测网络,实现对边坡形变、应力、渗水等参数的实时采集与智能分析,为预防地质灾害、保障工程安全提供了高效、科学的预警机制。尤其是在公路、铁路、矿山、水利工程等关键领域,该系统已成为构建“安全先行”机制的核心依托。

传统监测方式的局限性

人工监测难以满足现代工程需求

传统的人工巡查手段在边坡安全检测中主要存在以下局限性:

1. 监测频率低、反馈滞后:人工巡检周期长,难以捕捉边坡的动态变化,尤其是短期内发生的微小变化。

2. 数据不全面:依赖经验判断,无法提供连续、系统性的科学依据。

3. 效率低、成本高:特别是在高温、雨雪、高海拔等恶劣环境下,人员现场巡检不仅困难,且存在一定风险。

4. 误报漏报率高:人工主观判断受环境、情绪等因素影响大,容易产生误判或漏判。

此外,面对极端天气或难以抵达的区域,传统手段愈发显得力不从心。随着数字中国战略的推进,国家对基础设施数字化、智能化管理的要求逐步升级,例如交通运输部印发的《公路边坡地质灾害智能监测技术规程》(交办安监〔2021〕15号)及自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲要(2020-2022年)》均指出:必须推动边坡监测系统的自动化、实时化和智能化。

智能预警系统的核心组成

“空-天-地-深”四维架构

基于北斗/GNSS高精度定位、InSAR地表形变遥感、地基雷达、光纤传感、智能传感器等多种传感技术,结合边缘计算终端与AI数据平台,系统构建了一个立体化、全覆盖的监测网络。具体组成如下:

1. 表面监测:安装GNSS基准站、全站仪、倾角计、裂缝计等设备,用于实时监测边坡表面位移、裂缝宽度及滑动方向。

2. 深部监测:布设深部位移计、测斜仪、渗压计等,实时捕捉边坡内部滑动带的形变和地下水情况。

3. 气象与水文数据采集:包括雨量计、温湿度传感器等,帮助分析降水与渗流对边坡稳定性的即时影响。

4. 数据采集与边缘处理单元:配置低功耗边缘计算终端,实现数据本地初步处理和异常自动识别,避免数据拥堵和误判。

5. 云端智能分析平台:融合AI算法和大数据分析能力,构建边坡稳定性预测模型。通过对历史数据和实时数据的关联建模,平台能够动态调整边坡健康指数与风险阈值,提供分等级预警机制(如红、橙、黄、蓝四级)。

6. 移动端与可视化大屏:支持应急指挥中心与一线管理人员通过移动端查看边坡状态,快速做出应对决策。

关键技术优势

– 北斗高精度定位:毫米级定位精度,确保对微小形变的敏感捕捉。

– AI预测算法:应用随机森林、灰色模型、时间序列分析等算法,进行滑坡诱发因子建模与趋势预测。

– 多源数据融合分析:实现多种传感器协同工作,确保数据的互补性和分析全面性。

– 云平台弹性部署:支持按需扩展部署,适配矿山、交通、水利等不同行业场景。

行业应用场景

交通基础设施边坡监测

– 特点:分布广、环境复杂、对预警响应时效要求高。

– 应用举例:某高速公路边坡项目采用GNSS+无线裂缝计+雨量计组合监测,成功预警某汛期滑坡前兆,避免重大事故。

– 系统亮点:支持接入5G/4G网络+无人机巡视,形成全天候、多维度监控。

露天矿山边坡稳定预警

– 特点:边坡高、作业强度大、风险易集中爆发。

– 监管政策支持:《露天煤矿边坡监测系统建设与联网工作通知》(国家矿山安全监察局,2023)要求边坡监测全覆盖,重点实现联网接入。

– 系统亮点:支持爆破震动监测、锚索内力监测,结合AI模型分析长期变形趋势,增强风险预判能力。

水利边坡监测

– 特点:监测周期长、需兼顾生态影响与工程安全。

– 系统亮点:接入水库水位与渗流数据,通过长期时间序列分析预测潜在滑移风险,提升防洪调度与应急管理能力。

实践案例

某大型露天矿边坡智能监测系统实践

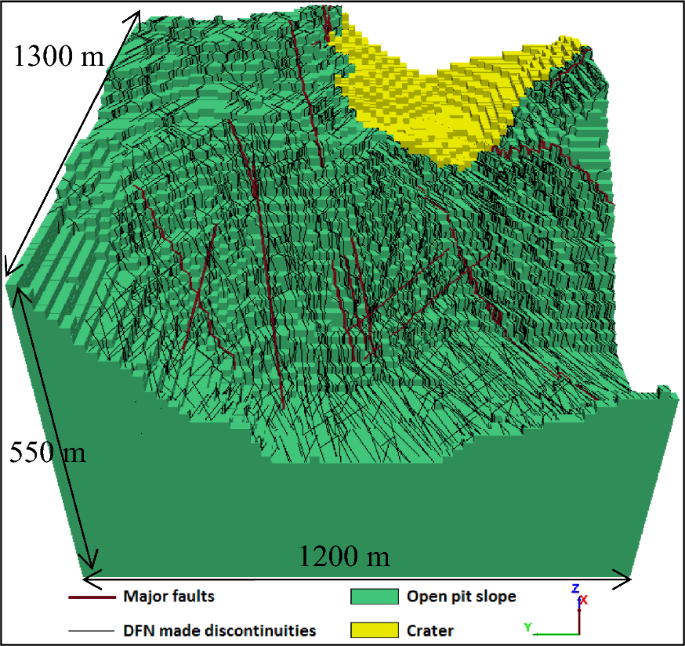

在内蒙古一个年产千万吨级的露天煤矿中,部署了集成北斗/GNSS、InSAR遥感、测斜管、倾角计等多元传感器的边坡监测平台。系统自2023年4月启用以来,共计发出5次橙色预警,均得到及时人工复核并实施加固措施,未发生人员伤亡及重大财产损失。管理人员可实时查看三维形变图与数据报表,大大提高了管理决策的科学性和响应效率。

未来发展趋势

从“监测”到“智控”的转变

未来,边坡监测系统将朝着“智能融合、生态友好、主动防护”的方向发展:

1. AI算法持续演进:模型将更加具备自学习能力,实现从“事后预警”向“事前预判”过渡。

2. 多行业协同共享:跨部门、跨层级的边坡监测数据平台逐步建成,实现实时联动、联合决策。

3. 绿色低碳部署:系统更多采用太阳能供电、低功耗设计,降低碳排放,适应西部或边远地区。

国家正推动全国边坡监测系统统一接入国家级地质灾害预警平台,为打造“立体化、动态化、智能化”的防灾减灾体系提供支撑。

边坡形变预警系统的智能化变革,不仅是监测手段的技术飞跃,更是国家防灾减灾战略的重要组成部分。通过高精度北斗定位、边缘智能、AI预测模型与行业标准规范的结合应用,系统显著提升了边坡监测效率与预警精准度,在矿山、交通、水利工程等多个行业发挥了重要作用。未来随着监测覆盖率提升与AI算法不断深化,智能化边坡监测系统必将成为中国基础设施安全运行的“防火墙”。

智能边坡监测预警系统

导航在高精度定位和时空智能领域的技术积累,为露天矿山、道路、水库等区域边坡安全监测提供”调查-设计-监测-防控”全链条解决方案。系统综合利用北斗卫星定位、InSAR干涉雷达、GNSS接收机、全方位地基合成孔径雷达、裂缝计、倾角计等多种传感监测技术,建立覆盖”空-天-地-深”的立体化监测体系,实时感知边坡体的形变、位移等异常状态,并通过智能分析算法自动识别边坡失稳预兆,提前预警地质灾害风险,确保矿山开采和工程建设安全。

声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:sales@idmakers.cn删除,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系。